El dulzor de las peras

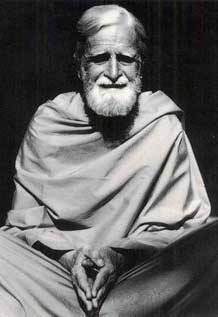

En la silente noche toledana se despeñaba el susurro del Tajo. Apiádate de mí, Señor, rogó al amparo del arrullo de las aguas. Se encontraba enfermo y débil, mareado por el esfuerzo de la fuga. Gracias al aire nocturno que le golpeaba en la cara se activó y empezó a correr, repleto de un extraño sentimiento de libertad. El brío brotaba de su corazón y se expandía por su cuerpo, por sus músculos. A cada latido se llenaba de libertad, de alegría, se bañaba en dicha, atravesado por el inofensivo espadón del espíritu de Dios.

Fray Juan no desmayaba un momento en su carrera, le ardía la garganta de sed, azuzada por el calor agosteño, pero una fuerza muy superior le guiaba de la mano. Sus pies y sus piernas se movían con amplitud, abandonada ya la estrechez de la celda de donde se fugó tras nueve meses de cautiverio. Súbitamente, en mitad del esfuerzo, se sintió inundado de un sentimiento de paz: la paz que reinaba en esos espacios abiertos, inmensos.

Divisó en lontananza unos muros que refulgían por las antorchas que reposaban sobre los pebeteros de las paredes: llegaba a San José de las Descalzas, uno de los conventos de la Orden. Se detuvo frente a la puerta. Jadeaba, como si la respiración le volviera del revés. Propinó unos secos golpetazos en el portón que restallaron en mitad de tanto silencio, en el seno de tanta oscuridad, de tanta noche.

Al poco tiempo, le azuzaron desde el otro lado un sarmentoso, agrio y esquivo, ¿quién vive?, con incómodo acento de monja perezosa molestada a horas tan intempestivas.

-¡Favor hermanas, que no puedo tenerme ya en pie!

Fue conducido al refectorio. Allí le sirvieron unas peras con canela por ver de restañar el ánimo. Mientras se afanaba en comer la Madre Superiora le daba noticia de los comentarios que acerca de su cautiverio florecían en la comunidad de la Orden: era una vergüenza... ¡prendido por sus propio hermanos! Incluso llegaron a creerle muerto. ¡Hasta rezaron por su alma!

La Madre Superiora insistía en que fray Juan relatase los pormenores de la fuga pero el padre se encontraba absorto con las peras y enmudecido por el puño de rancio vino que le tapaba la boca. La sensación de comer algo sólido, tantos meses después, era superior a todo sentimiento y le nublaba la razón.

Tras la comida, envuelto en la placentera nube de espeso calor que restallaba en el hogar del refectorio, dictó algunos de sus versos a la Madre Superiora. Ella los apuntaba en recado de escribir con mano temblorosa ante las apresuradas ordenes de fray Juan, temeroso de que la memoria olvidase las preciadas composiciones creadas durante la reclusión. El goteo del dictado destiló una versión casi completa del Cántico Espiritual, que su autor contempló alborozado al verlo sobre papel: el verbo hecho carne en los tortuosos trazos de la monja.

A menudo, allá en el cautiverio, seguro de su fe en Dios, se preguntaba si Dios creía en él, en el pobre Juanico, pues le trataba de mala manera y le propinaba tan grandes penurias. Ahora estaba seguro de que siempre se mantuvo a su lado, nunca le abandonó; esos meses de prisión fueron causados por los inextricables designios divinos.

Se acostó al poco rato, agotado y exhausto, en uno de los catres de las celdas del convento, sin duda incómodos y espartanos, que le pareció casi un tálamo nupcial de blandas plumas.

Dios cree en mí, murmuró para, al fin, entregarse a la dulce libertad del sueño que arriba tras la pesadilla.

José Carlos Rodrigo Breto.

0 comentarios